キャンプは自然の中でリフレッシュできる魅力的な時間ですが、一方で「キャンプ熊怖い」と不安に思う人は少なくありません。特に夜は視界が悪く、物音に敏感になりやすいため「キャンプ夜熊」の心配を抱える方も多いでしょう。

実際に「キャンプで熊に遭遇しやすい時期はいつ?」「熊が襲ってくる確率は?」「キャンプで熊が出たらどうすればいい?」といった疑問は、検索されることの多い関連質問です。さらに「キャンプ熊焚き火は効果があるのか」「キャンプ熊対策グッズ」「キャンプ場熊出没情報」などもよく調べられています。

また、北海道キャンプではヒグマが怖いとされ、ソロキャンプや死亡事故のニュースが話題になることもあります。一方で、九州本島や離島では熊が生息しておらず「熊が出ないキャンプ場」として安心できる場所もあります。

この記事では、こうした不安や疑問を解消するために、熊が出やすい時期や危険な状況、実際の事件事例、そして安全に楽しむための工夫やグッズについてわかりやすく整理しました。これからキャンプを計画している方にとって、安心して自然を楽しむための参考になるはずです。

・熊が出やすい時期や危険度が高い季節を理解できる

・過去のキャンプ熊事件や死亡事故から学べる注意点を知れる

・夜やソロキャンプでの具体的な熊対策や心構えを学べる

・熊が出ない地域や安全なキャンプ場の選び方を把握できる

キャンプ熊が怖いと感じる理由と遭遇リスク

キャンプは自然の中でリフレッシュできる素晴らしい体験ですが、多くの人が不安に思うのが「熊との遭遇」です。特に初心者や夜のキャンプでは、物音や気配に敏感になり「熊が近くにいるのでは?」と怖さを感じてしまいます。

実際に熊は日本の山間部やキャンプ場周辺でも生息しており、季節や時間帯によって遭遇のリスクが変わります。ここでは「なぜ熊が怖いと感じられるのか」「どんな状況で遭遇しやすいのか」という視点から、リスクを整理して解説していきます。

熊が危ない時期は春と秋に集中する

熊が襲ってくる確率はどれくらい?

キャンプ熊事件の事例と注意点

キャンプ熊死亡事故から学ぶべき教訓

北海道キャンプ 熊 怖いと言われる背景

キャンプで熊に遭遇しやすい時期はいつ?

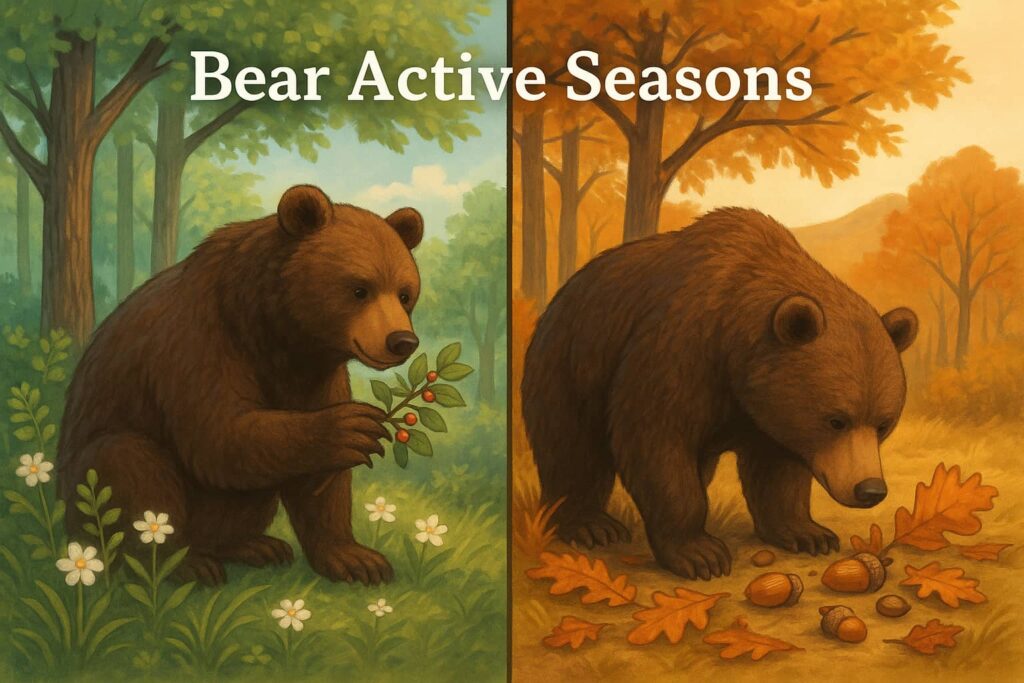

キャンプで熊と出会いやすいのは、春と秋の季節です。春は冬眠から目覚めた熊がエサを求めて広範囲を歩き回るため、キャンプ場近くにも現れることがあります。秋は冬眠に備えて食料をたくさん必要とするので、昼夜を問わず活発に動き、人の生活圏に近づきやすい傾向があります。

一方で、夏は山の中で食べ物が豊富にあるため、人里に下りてくることは比較的少ないといわれています。ただし、例外もあり、山の実りが不作の年には夏でもキャンプ地に出没する可能性があります。

遭遇しやすい時期を整理すると以下のようになります。

| 季節 | 熊の行動傾向 | キャンプでの遭遇リスク |

|---|---|---|

| 春(4〜6月) | 冬眠明けでエサ探し | 行動範囲が広がりやすい |

| 夏(7〜8月) | 山中でエサが豊富 | 遭遇リスクは比較的低め |

| 秋(9〜11月) | 冬眠前で食欲旺盛 | 活動量増加でリスク大 |

| 冬(12〜3月) | 冬眠期 | 遭遇の可能性はほぼなし |

このように考えると、春と秋のキャンプでは特に注意が必要だとわかります。

春と秋は熊が活発に動くためキャンプで遭遇しやすい季節

熊が危ない時期は春と秋に集中する

熊が人にとって危険になりやすいのは、春と秋に集中しています。春は冬眠から起きたばかりで体力が落ちており、ちょっとした刺激にも反応しやすくなっています。秋は栄養をため込む必要から、積極的に食べ物を探し回り、人のいる場所に近づくことも増えます。

特に秋は、木の実や果実が不作の年にリスクが高まります。食べ物が不足すると熊は人里に降りてきやすく、キャンプ場でも出没の報告が目立つようになります。

つまり、春と秋は熊の行動が活発になる「警戒シーズン」だと言えます。キャンプを楽しむ際には、食べ物の管理や音を出して存在を知らせるなど、リスクを下げる工夫を忘れないことが大切です。

春と秋は熊が特に人里へ出没しやすい季節

熊が襲ってくる確率はどれくらい?

熊が人を襲う確率は、実際にはとても低いといわれています。日本全国で毎年数千万人が登山やキャンプを楽しんでいますが、熊による人身被害の件数はその中のごく一部にすぎません。つまり「出会う可能性はゼロではないが、遭遇自体が稀」というのが実態です。

ただし、注意したいのは遭遇のシチュエーションです。熊は本来、人を避ける習性があります。しかし、次のような場合には攻撃に転じる可能性が高まります。

-

子グマを連れているとき(母グマが防衛的になる)

-

熊が驚かされたとき(急に出会うなど)

-

食べ物を奪おうとしたとき

状況によってはリスクが一気に上がるため、「確率が低いから安心」と思い込むのは危険です。キャンプの際は、食料の管理や音で自分の存在を知らせることを徹底することが、安全につながります。

熊が襲ってくる確率は低いが状況次第で危険が増す

キャンプ熊事件の事例と注意点

過去のキャンプ熊事件を振り返ると、被害の多くは人の食べ物やごみが原因になっています。熊は嗅覚が非常に優れており、わずかな食べ物の匂いにも引き寄せられます。その結果、テントやキャンプ場に近づき、最悪の場合は人を襲う事態につながるのです。

代表的な事例をまとめると次のようになります。

| 事例 | 特徴 | 学べる教訓 |

|---|---|---|

| キャンプ場での食料被害 | 夜間に放置した食料へ熊が接近 | 食料は密閉・高所保管が必要 |

| ゴミの管理不足 | 捨てられた残飯を熊が漁る | ゴミは必ず持ち帰るか指定場所へ |

| テントへの侵入 | 強い匂いに誘われてテントを荒らす | 寝るときに食料をテント内に置かない |

これらの事例からわかるのは、人間の行動次第で被害を減らせるということです。特にキャンプでは「匂いを残さない」「食料を出しっぱなしにしない」という基本的なルールを守るだけで、事件のリスクを大きく下げられます。

キャンプベア事件 – 火とテントのあるキャンプ場に近づくクマのイラスト

キャンプ熊死亡事故から学ぶべき教訓

熊による死亡事故はまれですが、起きてしまうと非常に重大な結果になります。過去の事例を見ても、その多くが食料管理の不備や不用意な行動によって引き起こされています。特に夜間に食べ物を出しっぱなしにしていたり、テント内に食品を置いていたケースは危険性が高まりやすいです。

死亡事故から学べる教訓は次のように整理できます。

| 教訓 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 食料の匂いは最大のリスク | 食料は密閉容器や吊るし袋を使う |

| ゴミの放置は熊を呼ぶ | ゴミは持ち帰るか管理場所に保管 |

| 不意の遭遇が危険 | 移動中は鈴やラジオで存在を知らせる |

| 熊の行動を過小評価しない | 「自分は大丈夫」と考えず常に警戒する |

このように、事故の大半は人の不注意で防げるものです。キャンプを楽しむためには、自然を尊重し、正しい知識と行動でリスクを減らすことが大切です。

春秋のクマリスク

北海道キャンプ熊怖いと言われる背景

北海道は日本の中でも特に熊との遭遇リスクが高い地域です。その理由は、本州に多いツキノワグマに比べて、北海道には体格が大きく力も強いヒグマが生息しているためです。ヒグマは雑食で行動範囲も広く、人の活動域と重なることが多いのが特徴です。

また、北海道はキャンプや登山の人気が高い場所でもあり、自然が豊かな分だけ熊との接点も増えます。さらに、近年は木の実やドングリの不作により、人里やキャンプ場周辺にヒグマが出没するケースが増えていると報告されています。

整理すると、北海道で「熊が怖い」と言われる背景は以下の3点です。

-

ヒグマはツキノワグマより大きく攻撃力が高い

-

山と人の生活圏が近く、出没の報告が多い

-

食料不足の年には人里に出やすい

このため、北海道でキャンプをする際には本州以上に厳重な熊対策が必要です。事前に出没情報を確認し、食料管理を徹底することで安心してキャンプを楽しめます。

キャンプ夜熊への対策と安全に過ごす工夫

夜のキャンプは静けさや焚き火の温もりを楽しめる時間ですが、同時に「熊が出てくるのではないか」という不安を抱く人も少なくありません。特に夜は視界が悪く、ちょっとした物音でも恐怖を感じやすくなります。

しかし、事前に正しい知識と準備をしておけば、その不安を大きく減らすことができます。ここでは「夜に熊と遭遇しないための工夫」や「もし熊が現れたときの行動」などを整理し、安心してキャンプを楽しむためのヒントを解説していきます。

ソロキャンプ 熊 怖いときの心構え

北海道 ソロキャンプ 死亡事故の現実

キャンプ 熊 焚き火は効果があるのか?

キャンプ 熊対策グッズで用意すべきもの

キャンプ場 熊出没情報の確認方法

熊が出ないキャンプ場の探し方と選び方

キャンプ熊怖いとキャンプ夜熊に関するよくある質問Q&A

キャンプで熊が出たらどうすればいい?

夜のキャンプ中に熊と出くわしたら、まず落ち着くことが最も大切です。慌てて走って逃げると、熊の追いかける本能を刺激してしまい、かえって危険が増します。背を向けずにゆっくりと後退し、静かに距離を取ることを心がけましょう。

さらに、次のような行動が役立ちます。

-

熊よけスプレーを携帯している場合は、至近距離での最終手段として使用する

-

声を落ち着いて出し、自分の存在を熊に知らせる

-

テントの外に食べ物を置かないようにし、匂いで引き寄せない

万が一、熊が突進してきたときは、リュックや荷物を盾にして身を守ることも有効です。体を丸めてうつ伏せになり、頭を守る姿勢を取ることが推奨されています。

表で整理するとわかりやすいでしょう。

| 状況 | 取るべき行動 |

|---|---|

| 遠くに熊を発見 | 静かに後退して距離を取る |

| 熊が近づいてくる | 声や音で存在を知らせる |

| 熊が襲いかかる | 熊よけスプレーや荷物で防御 |

| 接触が避けられない | 体を丸めて頭を守る |

このように、冷静に距離を保ちながら対応することが最も安全につながります。

キャンプで熊に遭遇した際は冷静に行動し、距離を保つことが大切です

ソロキャンプ熊怖いときの心構え

ソロキャンプは自由度が高く魅力的ですが、熊に対して不安を感じる人も多いはずです。大人数と違って頼れる相手がいないため、心構えを持つことが安心感につながります。

まず意識したいのは、熊との遭遇はめったにないという事実です。過度に恐れる必要はありませんが、油断もしないことが重要です。

具体的な心構えは以下の通りです。

-

熊が出やすい季節や場所を事前に調べ、無理に危険なエリアへ行かない

-

熊よけグッズ(鈴、ラジオ、スプレー)を必ず持参する

-

不安を感じたら夜間の移動やソロでの深山キャンプは避ける

また、心理面の工夫も大切です。怖さを感じるときは「正しい準備をしているから大丈夫」と自分に言い聞かせましょう。行動の根拠があるだけで安心感が増し、冷静に判断できるようになります。

つまり、ソロキャンプでは準備と心の持ち方が安全のカギです。恐怖を完全に消すことはできませんが、知識と装備で不安を和らげれば、より落ち着いて自然を楽しめます。

夜のキャンプで熊と向き合う緊張の瞬間

北海道ソロキャンプ死亡事故の現実

北海道でのソロキャンプは魅力的ですが、熊による死亡事故が報告されている現実を忘れてはいけません。本州に生息するツキノワグマに比べ、北海道のヒグマは体格も大きく、攻撃力も格段に強いとされています。そのため、万が一遭遇した場合の危険度は非常に高いです。

過去の事例を見ると、死亡事故の多くは「食料管理の不十分さ」や「人の存在を熊に知らせられなかったこと」が原因となっています。特にソロキャンプでは、仲間がいない分だけ行動が制限され、危険を避ける判断が遅れることもリスクになります。

整理すると、北海道でのソロキャンプに潜む現実的なリスクは以下の通りです。

| リスク | 詳細 |

|---|---|

| ヒグマとの遭遇 | 本州よりも出没頻度が高い |

| 食料管理不足 | 匂いで熊を引き寄せやすい |

| 孤立の危険性 | 助けを呼びにくい環境 |

| 情報不足 | 出没情報を確認せず入山するケース |

このように、北海道でのソロキャンプは魅力と同時に大きなリスクを伴います。事前の情報収集と徹底した熊対策を行うことが、命を守る最善の方法です。

北海道ソロキャンプの現実 – 熊との遭遇リスクを象徴する場面

キャンプ熊焚き火は効果があるのか?

焚き火はキャンプの醍醐味ですが、「熊よけになるのでは?」と思う人も多いでしょう。実際には、焚き火の光や煙に熊が近づきにくい傾向はあると考えられています。しかし、これは絶対的な防御策ではありません。食べ物の匂いが強ければ、焚き火があっても熊が近寄る可能性は十分にあります。

メリットと限界を整理すると次の通りです。

| 項目 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 光 | 夜間の視界を広げ、熊が人を警戒しやすくなる | 強い匂いには勝てない |

| 煙 | 熊が嫌う可能性がある | 風向きによっては効果が薄れる |

| 音(薪の爆ぜる音) | 熊に人の存在を知らせやすい | 静かな環境では逆に熊を驚かせることも |

つまり、焚き火は補助的な熊対策と考えるのが現実的です。安心感を与えてくれる一方で、それだけに頼るのは危険です。食料の管理や熊よけグッズの併用が不可欠だといえるでしょう。

焚き火が熊よけになるのかを考える場面を表現したイメージ

キャンプ熊対策グッズで用意すべきもの

熊から身を守るためには、事前の準備がとても重要です。その中でも、熊対策グッズは必ず用意しておきたいアイテムです。効果的なものを持っておくだけで、不安を減らし安全性を高められます。

主な熊対策グッズを整理すると次の通りです。

| グッズ | 役割 | 注意点 |

|---|---|---|

| 熊よけスプレー | 熊が至近距離まで迫った際に防御する最終手段 | 有効距離や使い方を事前に確認しておく |

| 熊鈴・ラジオ | 音を出して熊に人の存在を知らせる | 風が強いと音が届きにくい場合がある |

| ヘッドライトやランタン | 夜間に周囲を照らし、熊に近づかせにくくする | 電池切れ防止のため予備を持参 |

| 食料密閉容器 | 匂いを遮断して熊を引き寄せない | 開封後はしっかり閉じることが必要 |

これらの道具は「持っているだけ」ではなく、正しい使い方を理解しておくことが大切です。特に熊よけスプレーは実際に手に取って練習し、すぐに使える状態にしておきましょう。

熊対策グッズ – 安全に楽しむために必携のアイテム

キャンプ場熊出没情報の確認方法

キャンプに行く前には、熊の出没情報をチェックすることが欠かせません。事前に知っておくことで、危険な場所を避けられ、安全に楽しめます。

確認方法は主に次の3つです。

-

自治体や県の公式サイトで最新の出没情報を確認する( 環境省・熊との遭遇を避けるための情報ページ)

-

キャンプ場や管理事務所に直接問い合わせる

-

ニュースや地元の掲示板で最近の目撃情報を調べる

また、出没情報は「いつ・どこで・どのように」熊が目撃されたかが重要です。以下のように整理するとわかりやすいでしょう。

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 時期 | 直近の1〜2週間の情報を重視 |

| 場所 | キャンプ予定地からの距離を確認 |

| 状況 | 単なる目撃か、人里に出てきているのか |

このように事前確認をしておけば、不用意に危険な場所に行ってしまうリスクを大きく下げられるのです。情報は常に更新されるため、出発前だけでなく滞在中もチェックしておくと安心です。

熊が出ないキャンプ場の探し方と選び方

キャンプを楽しむとき、熊が出る地域なのかどうかを事前に知っておくことは大切です。実は日本全国に熊が生息しているわけではなく、出ない地域も存在します。

例えば、九州の本島エリアや多くの離島では熊が確認されていません。そのため、熊が怖いと感じる人や小さな子ども連れのファミリーには、これらの地域のキャンプ場が安心できる選択肢になります。

整理すると以下のようになります。

| 地域 | 熊の有無 | 特徴 |

|---|---|---|

| 北海道 | ヒグマが生息 | 日本で最も遭遇リスクが高い |

| 本州(東北・中部・近畿の山岳地帯など) | ツキノワグマが生息 | 山間部では注意が必要 |

| 四国 | 一部の山岳地帯にツキノワグマ | 生息数は少ない |

| 九州本島 | 熊は生息していない | 安全性が高く初心者にも安心 |

| 沖縄や多くの離島 | 熊は生息していない | 熊リスクゼロで楽しめる |

つまり、「熊が出ない地域」でキャンプをすればリスクを最小限にできるのです。特に九州や離島は観光地も多く、アウトドア初心者にとって理想的なキャンプ環境といえるでしょう。

熊が生息しない地域にある安全なキャンプ場で、家族や初心者でも安心して自然を楽しめる。

キャンプ熊怖いとキャンプ夜熊に関するよくある質問Q&A

Q:キャンプで熊に遭遇しやすいのはどの季節?

A:春と秋にリスクが高い。春は冬眠明け、秋は冬眠前で食欲旺盛になるため。

Q:熊がキャンプ場に出やすい時間帯は?

A:早朝や夕方の薄暗い時間帯に活動が活発になることが多い。

Q:キャンプで熊に出会ったらまず何をすべき?

A:慌てて走らず、静かに後退して距離を取ることが最優先。

Q:焚き火は熊よけに効果がある?

A:光や煙で避ける傾向はあるが、食べ物の匂いが勝るため限定的。

Q:ソロキャンプは熊対策的に危険?

A:複数人よりリスクは高いが、対策と心構えがあれば安全性は確保できる。

Q:熊よけグッズは何を持つべき?

A:熊よけスプレー、鈴やラジオ、ランタン、食料密閉容器など。

Q:九州や離島でも熊に注意は必要?

A:九州本島や多くの離島には熊が生息していないためリスクはない。

Q:熊が襲ってくる確率は高い?

A:実際には極めて低いが、遭遇状況次第でリスクが一気に高まる。

Q:キャンプ場で熊出没情報を知る方法は?

A:自治体の公式サイト、キャンプ場管理人、地元ニュースを確認する。

Q:北海道キャンプで特に注意すべき理由は?

A:ヒグマが生息しており、本州よりも体格が大きく攻撃力が強いから。

コメント